エロヒムはヤハウエから創造された

エロヒムはヤハウエから創造された(P587)

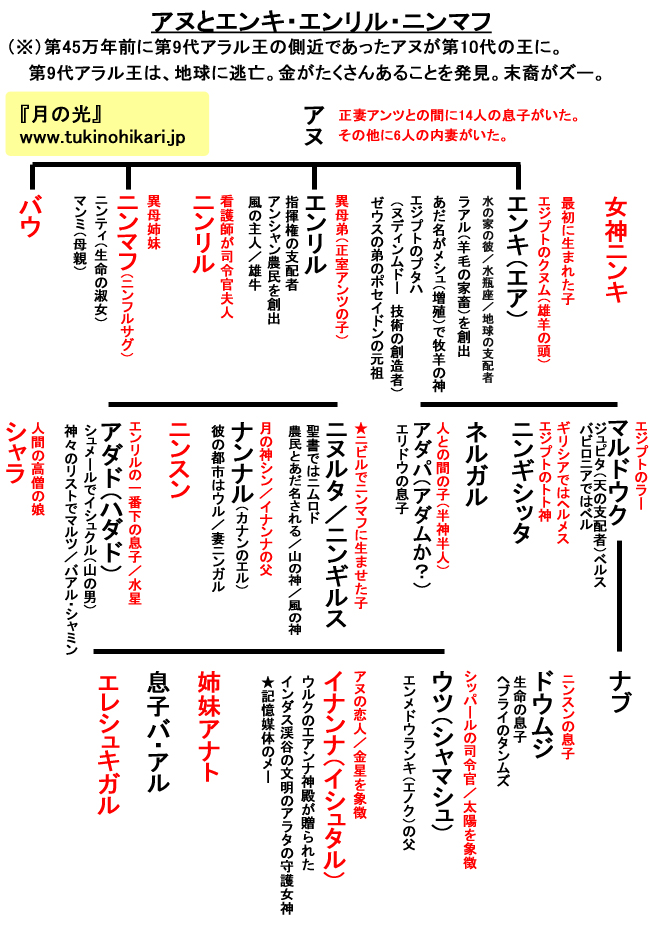

これに対し、アヌは、地球の直接の統治をエンリルにゆだねていた。

アヌは、確かに地球を訪れたが、現存の古文書は、その際の儀式や視察の様子しか述べていない。そして、ヤハウエが、国や個人個人の些細なことにまで関与していたのと同じような様子は、アヌについては、全く見いだせない。

そのうえ、『聖書』は、ヤハウエの他にも、もう一人の神の存在を認め、その「異国の神」をアンと呼んでいる。

アンに対する人々の崇拝については、列王記の下巻第17章31節に述べられている。アンは、アッシリア人がサマリアに連れてきた異国民の神であり、この人々は、彼をアン・メレク(アヌ王)と呼んでいた。そして、アヌを称えた個人名アナニと、彼の神殿の名称アナトットは、ともに、『聖書』のリストに記載されている。

さらに、アヌにまつわる次のような様々な面については、ヤハウエが、それに似ていたという痕跡が、聖書には全くみられない。

たとえば、アヌには、家族(親や妻子)がいた。

アヌには多くの妾がいた。

アヌは、孫娘イナンナの尻を追いかけた、特に、イナンナの礼拝名「天の王妃」金星は、ヤハウエの目からは、忌むべきものとされていた。

このように、アヌとヤハウエの間には、共通点もあるものの、あまりにも多くの基本的な相違点があるため、二人が同一人物だったとは考えられていない。

そればかりでなく、アヌはニビルの王にすぎなかったが、『聖書』の考え方では、ヤハウエは、オラムの「王や神」以上の存在だったのだ。

ヤハウエは、かつて、エル・オラム、すなわち、オラムの神(「創世記」第21章33節)や、エル・エロヒム、すなわち、エロヒムの神(ヨシュア記第22章22節、詩篇第50章1節、詩篇第136章2節)と呼ばれ、特に崇められた。

聖書の、エロヒムの神ーーアヌンナキの神々ーーの上に、さらに一人の、偉大なる神が存在していたということは、一見信じがたいが、よくよく考えてみると、極めて論理的である。

『地球年代記』シリーズの最初の本、『人類を創成した宇宙人』で、惑星ニビルの物語と、そこから、地球にやってきたアヌンナキ(聖書のネフリム)が、どのようにして人類を創成したかを述べたが、その最後の結論として、私は、次のような疑問を投げた。

そして、もし、このネフィリムが、地球上の人類を創成した神々だとすれば、第12惑星で、そのネフィリム自身を創ったのは、自然の進化だけだったのか?

アヌンナキの神々は、最新の技術で、我々よりも、はるか昔に宇宙を旅行することができ、太陽系誕生の宇宙論的解明も果たし、我々が始めたように、宇宙の真理を探究していた。こうしたアヌンナキたちは、自分たちの起源を探り、我々が「宗教」と呼ぶもの、すなわち、アヌンナキたち自身の信仰、つまり創造の神に対する尊敬の念を深めたに違いない。

誰が、ネフィリム、つまりアヌンナキたちを、彼らの惑星上で創ったのか?

聖書自体が、この質問に答えている。

ヤハウエは、単に「偉大な神」ではなく、「すべてのエロヒムの神々の偉大な王」だと『聖書』は述べているのだ(詩篇第95章3節)。

ヤハウエは、神々が来る前にニビルにいた。

「エロヒムよりも前に、オラムの上に彼は座していた」と、詩篇第61章8節でも説明されている。

ちょうどアヌンナキが、アダムより前に地球にいたように、ヤハウエも、ニビル/オラムに、そのアヌンナキより前にいたのだ。当然、創造者は、創造された者より先にいたはずだ。

すでに説明したように、アヌンナキの神々が不死だと思われたのは、単にその寿命が極端に長かったからだ。ニビルの一年は地球の3600年に等しい。そして、実際には、アヌンナキたちは、普通に生まれ、年を取り、死んでいくのだった。

詩篇第82章は、ヤハウエがエロヒムの神々を裁き、彼ら(エロヒム)も死を免れないことを言い聞かせている様子を伝えている。

「主は、神の集まりの中に立たれる。主は、神々のなかで裁きを行われる」

そして、主は、彼らに、次のように語っている。

私は言う、あなた方は神だと

あなた方は、皆、いと高き者の息子たちだ

しかし、あなた方は、人のように死に

もろもろの王子のように、亡くなるのだ

ところで、主ヤハウエが、天と地を創造しただけでなく、エロヒム、アヌンナキの神々を創造したことを感じさせる記述は、代々の聖書学者を悩ませてきた謎である。

天地の始まりを扱っている『聖書』の最初の文字(P590-591)

ところで、主ヤハウエが、天と地を創造しただけでなく、エロヒム、アヌンナキの神々を創造したことを感じさせる記述は、代々の聖書学者を悩ませてきた謎である。

ここで問題になるのは、天地の本当の始まりを扱っている『聖書』の最初の節が、なぜ、アルファベットの最初の文字ではなく、2番目の文字から始まっているのか? という点である。

宇宙の始まりを、正しくはじめから紹介することの重要性とその意味合いは、『聖書』の編者たちにも、十分にわかっていたに違いない。しかし、これが、編者たちが、私たち子孫に伝えようとした方法だったのだ。

Breshit bara Elohim

et Ha'Samaim v'et Ha'Aretz

これは、普通

「始めに、エロヒムの神は、天と地を創造された」

と訳されている。

ヘブライ語の文字は数値も表すので、最初の文字のアレフは、数としての値は「1番目」で、「初め」の意味をもつ。

それでは、なぜ、「創世記」は、その値が「2番目」の文字ベスから始まっているのか?

その理由はわからないが、『聖書』の最初の書の初めの節をアレフから始めてみると、驚くような結果になる。そうすると、この文章は、最初にAをつけて、次のようになるからだ。

Ab-reshit bara Elohim

et Ha'Samaim v'et Ha'Aretz

創始の神は、エロヒムの神を造り

天と地を創造された

最初の文字(A)から始めるという、ほんの僅かの違いによって、全能の、常に在る、万物の創造主が、太古の「混沌」から現れる。それは、Ab-reshit「創造の神」のことである。

現代の最新の科学的考察では、宇宙の始まりは、ビッグ・バン理論によって説明されているが、未だに「何がビッグ・バンを起したか」は、説明されていない。

もし、「創世記」が、当然そうあるべきところから始まっていれば、『聖書』が、我々に、その答えを与えていただろう。

創造の神がそこにいて、すべてを創ったのだと。

ところで、『聖書』の編者たちが、トーラー(律法)の書を聖典だと認めながら、どうして、その初めでアレフを省いてしまったのか?

その理由は推測するしかない。

トーラー(聖書の初めの5書)は、バビロンの捕囚の間に編纂された。

従って、アレフを省いた理由は、バビロニア人たちの怒りを避けるためだったかもしれない。

なぜならば、ヤハウエがアヌンナキの神々を創ったとなると、その中には、バビロニア人たちが崇拝するマルドウクも含まれるからである。

しかし、一か所だけ、『聖書』の初めの言葉がアルファベットの最初の文字で始まっていたと思われる状況証拠がある。

そのはっきりしている箇所は、ヨハネの黙示録で述べられている言葉の中にある。

その中で、創造の神は、次のように語っている。

わたしは、アルファーであり、オメガーである

最初の者であり、最後の者である

初めであり、終わりである

(第1章8節、第21章6節、第22章13節)

この言葉は、アルファベットの最初の文字アルファーを、「最初の」創造主の神に当てはめ、そしてアルファベットの最後の文字オメガを、すべての終わりであり、すべての初めでもあった「最後の」創造主の神に当てはめている。

ヨハネの黙示録の言葉は、ヘブライの聖典から引用されている。イザヤ書の似たような節(第41章4節、第44章6節)が、その原典に違いない。

そう考えると、「創世記」の出だしの部分のいきさつもはっきりする。

イザヤ書の節の中で、主ヤハウエは、主なる神の絶対性と唯一性を宣言している。

主なるわたしは、初めであったし

また、終わりと共にあるだろう

わたしは、初めであり

わたしは、終わりである

私の他に、神はいない

わたしは、神であり

わたしが、初めであり

わたしが、終わりでもある

聖書は、ヤハウエの住居や領土や「王国」のことを説明するのに、オラムの複数形の単語である「オラミン」を12回以上も使って、その領土、住居、王国が、他の多くの世界にもわたっていることを示している。まさに、その支配力は、「一国の王」の概念を越えて「すべての国々の審判の神」の概念に広がっているのだ。その支配力は、地球を超え、ニビルを超え、「天の天」に達するという。

(申命記第10章14節、列王記上第8章27節、歴代誌下第2章5節・第6章18節)

そして、この「天の天界」には、太陽系だけではなく、はるかに遠い星々が含まれているという(申命記第4章19節)

ここで問題になるのは、天地の本当の始まりを扱っている『聖書』の最初の節が、なぜ、アルファベットの最初の文字ではなく、2番目の文字から始まっているのか? という点である。

宇宙の始まりを、正しくはじめから紹介することの重要性とその意味合いは、『聖書』の編者たちにも、十分にわかっていたに違いない。しかし、これが、編者たちが、私たち子孫に伝えようとした方法だったのだ。

Breshit bara Elohim

et Ha'Samaim v'et Ha'Aretz

これは、普通

「始めに、エロヒムの神は、天と地を創造された」

と訳されている。

ヘブライ語の文字は数値も表すので、最初の文字のアレフは、数としての値は「1番目」で、「初め」の意味をもつ。

それでは、なぜ、「創世記」は、その値が「2番目」の文字ベスから始まっているのか?

その理由はわからないが、『聖書』の最初の書の初めの節をアレフから始めてみると、驚くような結果になる。そうすると、この文章は、最初にAをつけて、次のようになるからだ。

Ab-reshit bara Elohim

et Ha'Samaim v'et Ha'Aretz

創始の神は、エロヒムの神を造り

天と地を創造された

最初の文字(A)から始めるという、ほんの僅かの違いによって、全能の、常に在る、万物の創造主が、太古の「混沌」から現れる。それは、Ab-reshit「創造の神」のことである。

現代の最新の科学的考察では、宇宙の始まりは、ビッグ・バン理論によって説明されているが、未だに「何がビッグ・バンを起したか」は、説明されていない。

もし、「創世記」が、当然そうあるべきところから始まっていれば、『聖書』が、我々に、その答えを与えていただろう。

創造の神がそこにいて、すべてを創ったのだと。

ところで、『聖書』の編者たちが、トーラー(律法)の書を聖典だと認めながら、どうして、その初めでアレフを省いてしまったのか?

その理由は推測するしかない。

トーラー(聖書の初めの5書)は、バビロンの捕囚の間に編纂された。

従って、アレフを省いた理由は、バビロニア人たちの怒りを避けるためだったかもしれない。

なぜならば、ヤハウエがアヌンナキの神々を創ったとなると、その中には、バビロニア人たちが崇拝するマルドウクも含まれるからである。

しかし、一か所だけ、『聖書』の初めの言葉がアルファベットの最初の文字で始まっていたと思われる状況証拠がある。

そのはっきりしている箇所は、ヨハネの黙示録で述べられている言葉の中にある。

その中で、創造の神は、次のように語っている。

わたしは、アルファーであり、オメガーである

最初の者であり、最後の者である

初めであり、終わりである

(第1章8節、第21章6節、第22章13節)

この言葉は、アルファベットの最初の文字アルファーを、「最初の」創造主の神に当てはめ、そしてアルファベットの最後の文字オメガを、すべての終わりであり、すべての初めでもあった「最後の」創造主の神に当てはめている。

ヨハネの黙示録の言葉は、ヘブライの聖典から引用されている。イザヤ書の似たような節(第41章4節、第44章6節)が、その原典に違いない。

そう考えると、「創世記」の出だしの部分のいきさつもはっきりする。

イザヤ書の節の中で、主ヤハウエは、主なる神の絶対性と唯一性を宣言している。

主なるわたしは、初めであったし

また、終わりと共にあるだろう

わたしは、初めであり

わたしは、終わりである

私の他に、神はいない

わたしは、神であり

わたしが、初めであり

わたしが、終わりでもある

聖書は、ヤハウエの住居や領土や「王国」のことを説明するのに、オラムの複数形の単語である「オラミン」を12回以上も使って、その領土、住居、王国が、他の多くの世界にもわたっていることを示している。まさに、その支配力は、「一国の王」の概念を越えて「すべての国々の審判の神」の概念に広がっているのだ。その支配力は、地球を超え、ニビルを超え、「天の天」に達するという。

(申命記第10章14節、列王記上第8章27節、歴代誌下第2章5節・第6章18節)

そして、この「天の天界」には、太陽系だけではなく、はるかに遠い星々が含まれているという(申命記第4章19節)

『霊界物語』第1巻(子の巻)第二〇章 日地月の発生〔天地創造〕

須弥仙山の頂上に立って、天眼鏡で八方を眺めた。すると、茫々たる宇宙の混沌の中に、ひとつの丸い塊ができるのが見えた。

鞠のような形で、周辺には泥水が漂っている。

みるみるその丸い塊は膨大になり、宇宙全体に広がるかと思われるほどであった。眼も届かないほどの広がりに達すると、球形の真ん中に鮮やかな金色をしたひとつの円柱が立っていた。

円柱はしばらくすると、自然に左旋運動(反時計)を始めた。周辺の泥は、円柱の回転につれて渦巻きを描いた。渦巻きは次第に外側へと大きな輪に広がっていった。

はじめは直立して緩やかに回転していた円柱は、その速度が加わって行くにつれて傾斜していき、目にもとまらない速さで回転し始めた。

すると大きな丸い球の中から、暗黒色の小さな塊が、振り放たれたようにポツポツと飛び出して、宇宙全体に散乱した。それは、無数の光のない黒い星となって、あるものは近く、あるものは遠く位置して、左に旋回(反時計)しているように見える。

後方に太陽が輝き始めるとともに、星たちはいっせいに輝き始めた。

一方、金色の円柱は竜体に変化した。そして、丸い球体の大地の上を東西南北に馳せめぐり始めた。すると竜体の腹、口、そして全身から、大小無数の竜体が生まれ出た。

金色の竜体と、それから生まれた種々の色彩を持った大小無数の竜体は、球の地上の各所を泳ぎ始めた。もっとも大きな竜体の泳ぐ波動で、泥の部分は次第に固くなり始め、水の部分は希薄となり、水蒸気が昇っていった。

竜体が尾を振り回すごとに、泥に波の形ができ、大きな竜体は大山脈を、中小の竜体はそれぞれ相応の大きさの山脈が形造られた。

また低いところに水が集まり、自然に海も出来てきた。

このもっとも大いなる御竜体を大国常立命と称え奉ることを知った。

宇宙はそのとき、朧月夜の少し暗い状態であったが、海原の真ん中に忽然として銀色の柱が突出してきた。銀色の柱は右回り(時計回り)に旋回し、柱の各所からさまざまな種が飛び散って山野河海のいたるところに撒き散らされた。しかしまだこのときは、生き物の類は一切発生していない。

銀の柱がたちまち倒れたと思う見る間に、銀色の大きな竜体に変じ、海上を進み始めた。この銀色の竜神が、坤金神と申し上げるのである。

金の竜体である国祖大国常立命と、坤金神は双方から顔を向き合わせて何事かをしめし合わされた様子であった。金色の竜体は左へ、銀色の竜体は右へ旋回し始めると、地上は恐ろしい音響を発して振動し、大地はその振動によって非常な光輝を発射してきた。

このとき、金色の竜体の口からは、大きな赤い色の玉が大音響とともに飛び出して、天に昇って太陽となった。

銀色の竜体は口から霧のような清水を噴出し、水は天地の間にわたした虹の橋のような形になって、その上を白色の球体が上っていく。この白色の球体が太陰(月)となって、虹のような尾を垂れて地上の水を吸い上げた。

すると地上の水はその容量を減じた。

金竜が天に向かって息吹を放つと、その形は虹のようになった。すると太陽はにわかに光が強くなり、熱を地上に放射し始めた。

水が引いてくると、柔らかい山野は次第に固まり、銀竜がまいた種が芽を出してきた。一番には山に松が生え、原野に竹が生え、あちこちには梅が生え始めた。ついでその他の木々が生じてきた。山々はにわかに青々として美しい景色を呈してきた。

地上に樹木が青々と生え始めると、今まで赤褐色であった天は、青く藍色に澄み渡ってきた。そして、にごって黄色じみていた海水も、天の色を映すように青くなってきた。

地上が造られると、元祖の神様も竜体である必要はなくなり、荘厳尊貴な人間の姿に変化された。これは肉体を持った人間でなく、霊体のお姿である。

このとき太陽の世界に伊邪那岐命が霊体の人体姿として現れた。伊邪那岐命は天に昇って撞の大神となり、天上の主宰神となりたもうた。

白色の竜体から発生された一番力のある竜神は、男神として現れ給うた。容貌うるわしく、色白く、黒髪は地上に引くほど長く垂れ、髭は腹まで伸び、大英雄の素質を備えていた。この男神を素盞嗚大神と申し上げる。素盞嗚大神は白い光を発すると、天に昇って月界へとお上りになった。これを月界の主宰神で月夜見尊と申し上げるのである。

大国常立命は、太陽と太陰の主宰神が決まったので、ご自身は地上の神界を主宰したまうことになった。須佐之男大神は、地上物質界の主宰となった。

鞠のような形で、周辺には泥水が漂っている。

みるみるその丸い塊は膨大になり、宇宙全体に広がるかと思われるほどであった。眼も届かないほどの広がりに達すると、球形の真ん中に鮮やかな金色をしたひとつの円柱が立っていた。

円柱はしばらくすると、自然に左旋運動(反時計)を始めた。周辺の泥は、円柱の回転につれて渦巻きを描いた。渦巻きは次第に外側へと大きな輪に広がっていった。

はじめは直立して緩やかに回転していた円柱は、その速度が加わって行くにつれて傾斜していき、目にもとまらない速さで回転し始めた。

すると大きな丸い球の中から、暗黒色の小さな塊が、振り放たれたようにポツポツと飛び出して、宇宙全体に散乱した。それは、無数の光のない黒い星となって、あるものは近く、あるものは遠く位置して、左に旋回(反時計)しているように見える。

後方に太陽が輝き始めるとともに、星たちはいっせいに輝き始めた。

一方、金色の円柱は竜体に変化した。そして、丸い球体の大地の上を東西南北に馳せめぐり始めた。すると竜体の腹、口、そして全身から、大小無数の竜体が生まれ出た。

金色の竜体と、それから生まれた種々の色彩を持った大小無数の竜体は、球の地上の各所を泳ぎ始めた。もっとも大きな竜体の泳ぐ波動で、泥の部分は次第に固くなり始め、水の部分は希薄となり、水蒸気が昇っていった。

竜体が尾を振り回すごとに、泥に波の形ができ、大きな竜体は大山脈を、中小の竜体はそれぞれ相応の大きさの山脈が形造られた。

また低いところに水が集まり、自然に海も出来てきた。

このもっとも大いなる御竜体を大国常立命と称え奉ることを知った。

宇宙はそのとき、朧月夜の少し暗い状態であったが、海原の真ん中に忽然として銀色の柱が突出してきた。銀色の柱は右回り(時計回り)に旋回し、柱の各所からさまざまな種が飛び散って山野河海のいたるところに撒き散らされた。しかしまだこのときは、生き物の類は一切発生していない。

銀の柱がたちまち倒れたと思う見る間に、銀色の大きな竜体に変じ、海上を進み始めた。この銀色の竜神が、坤金神と申し上げるのである。

金の竜体である国祖大国常立命と、坤金神は双方から顔を向き合わせて何事かをしめし合わされた様子であった。金色の竜体は左へ、銀色の竜体は右へ旋回し始めると、地上は恐ろしい音響を発して振動し、大地はその振動によって非常な光輝を発射してきた。

このとき、金色の竜体の口からは、大きな赤い色の玉が大音響とともに飛び出して、天に昇って太陽となった。

銀色の竜体は口から霧のような清水を噴出し、水は天地の間にわたした虹の橋のような形になって、その上を白色の球体が上っていく。この白色の球体が太陰(月)となって、虹のような尾を垂れて地上の水を吸い上げた。

すると地上の水はその容量を減じた。

金竜が天に向かって息吹を放つと、その形は虹のようになった。すると太陽はにわかに光が強くなり、熱を地上に放射し始めた。

水が引いてくると、柔らかい山野は次第に固まり、銀竜がまいた種が芽を出してきた。一番には山に松が生え、原野に竹が生え、あちこちには梅が生え始めた。ついでその他の木々が生じてきた。山々はにわかに青々として美しい景色を呈してきた。

地上に樹木が青々と生え始めると、今まで赤褐色であった天は、青く藍色に澄み渡ってきた。そして、にごって黄色じみていた海水も、天の色を映すように青くなってきた。

地上が造られると、元祖の神様も竜体である必要はなくなり、荘厳尊貴な人間の姿に変化された。これは肉体を持った人間でなく、霊体のお姿である。

このとき太陽の世界に伊邪那岐命が霊体の人体姿として現れた。伊邪那岐命は天に昇って撞の大神となり、天上の主宰神となりたもうた。

白色の竜体から発生された一番力のある竜神は、男神として現れ給うた。容貌うるわしく、色白く、黒髪は地上に引くほど長く垂れ、髭は腹まで伸び、大英雄の素質を備えていた。この男神を素盞嗚大神と申し上げる。素盞嗚大神は白い光を発すると、天に昇って月界へとお上りになった。これを月界の主宰神で月夜見尊と申し上げるのである。

大国常立命は、太陽と太陰の主宰神が決まったので、ご自身は地上の神界を主宰したまうことになった。須佐之男大神は、地上物質界の主宰となった。

『霊界物語』第1巻(子の巻)第二一章 大地の修理固成

大国常立尊は地の世界最高の山頂に登って四方を見渡せば、日月星辰は顕現し、地に山川草木は発生してたとは言え、樹草の類はまだか弱い柔らかいものであった。

そこで息吹を放つと、十二の神々が御出現した。

十二の神々の起こした風で樹木は吹き倒されたので、大国常立尊はご自身の骨を粉々に噛み砕き、四方に散布された。その骨の粉末を吸収して、動物には骨が出来、植物は特有の形を取ることになった。また、岩石鉱物が発生した。これが岩の神である。

依然として太陽は強烈な光熱を放射し、月が地上の水を吸収し続けているので、大国常立尊はもろもろの竜神に命じて、海水を持ってこさせた。国祖が海水を天に息吹くと、雲が起こり雨が降り始めた。この竜神たちを雨の神と名づけられた。

国祖は、雨を調節するために太陽の熱を吸って放射した。この熱から火竜神が生まれた。

ここまで書いた天地造成には、数十億年の歳月を要しているのである。

国祖は人類を始め動物、植物をおつくりになられた。

人間には日の大神と月の大神の霊魂を付与し、肉体は国常立尊の主宰とした。

そして、神のご意思を実行する機関とされた。

これが人生の目的である。

神示に『神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の大司宰なり』とあるのも、この理によっているのである。

地の一方では、天地間にかすのように残っていた邪気が凝って、悪竜、悪蛇、悪狐、邪鬼、妖魅となって人間に憑依し、邪霊の世界を作ることを企て始めた。 大国常立大神は憤りから深い吐息を吐き給い、八種の雷神や荒れの神が生まれた。

荒れの神、地震の神が発動するのは、人類への警告である。

大国常立尊が天地を修理固成してからほとんど十万年の期間は、区画された国家もなかった。

しかし世がだんだんと悪化して、大神のご神慮にかなわぬことが始まった。

そこで大神は再び地上の修理固成を企画し、大声を発して地団駄を踏んだ。

これにより現今のアフリカ、南北アメリカの大陸が出現した。

また、太平洋ができ、そこに竜形の島が現れた。

日本の国土は大国常立尊の竜体の形そのものである。

もと黄金の柱が立っていた場所にあり、柱が東北から西南に倒れた場所である。

そこで、自転倒嶋(おのころじま)と言う。

この嶋が四方を海に囲まれているのは、神々のお休みどころとするためであり、日本の土地全体は、大神の御肉体である。

それから大神は、太陽と太陰から陽気と陰気を吸い込んで、息吹の狭霧を吐き出した。

この狭霧から、稚姫君命が現れた。

この再度の修理固成により、地上の生き物はほとんど絶滅した。

そこで大神は、再び神々と人間を生む必要を感じ、稚姫君命は天稚彦という夫神をもって、三男五女の神を生みたもうた。

再度の修理固成を行うに至ったのは、天が乱れると地が乱れ、地が乱れると天が乱れることで、その乱れが互いに現れて来るからである。

そこで息吹を放つと、十二の神々が御出現した。

十二の神々の起こした風で樹木は吹き倒されたので、大国常立尊はご自身の骨を粉々に噛み砕き、四方に散布された。その骨の粉末を吸収して、動物には骨が出来、植物は特有の形を取ることになった。また、岩石鉱物が発生した。これが岩の神である。

依然として太陽は強烈な光熱を放射し、月が地上の水を吸収し続けているので、大国常立尊はもろもろの竜神に命じて、海水を持ってこさせた。国祖が海水を天に息吹くと、雲が起こり雨が降り始めた。この竜神たちを雨の神と名づけられた。

国祖は、雨を調節するために太陽の熱を吸って放射した。この熱から火竜神が生まれた。

ここまで書いた天地造成には、数十億年の歳月を要しているのである。

国祖は人類を始め動物、植物をおつくりになられた。

人間には日の大神と月の大神の霊魂を付与し、肉体は国常立尊の主宰とした。

そして、神のご意思を実行する機関とされた。

これが人生の目的である。

神示に『神は万物普遍の霊にして人は天地経綸の大司宰なり』とあるのも、この理によっているのである。

地の一方では、天地間にかすのように残っていた邪気が凝って、悪竜、悪蛇、悪狐、邪鬼、妖魅となって人間に憑依し、邪霊の世界を作ることを企て始めた。 大国常立大神は憤りから深い吐息を吐き給い、八種の雷神や荒れの神が生まれた。

荒れの神、地震の神が発動するのは、人類への警告である。

大国常立尊が天地を修理固成してからほとんど十万年の期間は、区画された国家もなかった。

しかし世がだんだんと悪化して、大神のご神慮にかなわぬことが始まった。

そこで大神は再び地上の修理固成を企画し、大声を発して地団駄を踏んだ。

これにより現今のアフリカ、南北アメリカの大陸が出現した。

また、太平洋ができ、そこに竜形の島が現れた。

日本の国土は大国常立尊の竜体の形そのものである。

もと黄金の柱が立っていた場所にあり、柱が東北から西南に倒れた場所である。

そこで、自転倒嶋(おのころじま)と言う。

この嶋が四方を海に囲まれているのは、神々のお休みどころとするためであり、日本の土地全体は、大神の御肉体である。

それから大神は、太陽と太陰から陽気と陰気を吸い込んで、息吹の狭霧を吐き出した。

この狭霧から、稚姫君命が現れた。

この再度の修理固成により、地上の生き物はほとんど絶滅した。

そこで大神は、再び神々と人間を生む必要を感じ、稚姫君命は天稚彦という夫神をもって、三男五女の神を生みたもうた。

再度の修理固成を行うに至ったのは、天が乱れると地が乱れ、地が乱れると天が乱れることで、その乱れが互いに現れて来るからである。

『霊界物語』第1巻(子の巻)第二二章 国祖御隠退の御因縁

太陽霊界:伊邪那岐命の主宰、現界の太陽界:天照大御神の主宰。

太陰霊界:伊邪那美命の主宰、現界の太陰界:月夜見之命の主宰。

大地の霊界:大国常立命の主宰、大海原:須佐之男命の主宰。

しかしながら、太陽界と大地球界(大地の霊界、地上霊界)は、鏡を合わせたように、混乱紛糾の状態となった。太陰の世界のみは、現幽いずれも平和に治まっている。

後に稚姫君命は、天稚彦とともに天界に神政を司ろうとしたが、付き従っていた邪神たちに誤られて天地経綸の仕組みを損じることとなり、ついに国常立命とともに地底に潜まざるを得ない事になったのである。

この物語は後に詳述する。

さて、大国常立命はまず、混乱を収めて邪悪分子を一掃するために、幽政を敷こうとされた。坤金神を内助の役とし、大八洲彦命を天使長兼宰相とした。非常に厳格な規則に基づき、天の律法を制定した。これにより数百年は立派に神政が治まっていた。

しかし次第にご神政に反抗する神々が現れたため、大八洲彦命は宥和的な政で世を治めようとした。このとき霊界はほとんど四分五裂の勢いとなった。

一方には盤古大神(塩長彦)を擁立する一派、他方には大自在天大国彦を推す一派が、地の高天原を占領しようと画策するに至っていた。

国常立尊は天の御三体の大神様、天照大御神、伊邪那岐尊、伊邪那美尊にご降臨を願って助けを求めたが、盤古大神、大自在天それぞれを擁立する勢力の勢いははなはだしく、御三体の大神様でも言向け和すことができなかった。

そこで天の御三体の大神様は国常立尊に退去を命じた。

国常立尊は自ら髪を抜き、手を切り取り骨を絶ち、筋を千切って残酷な処刑を甘んじて受け、尊の退陣を要求する神々にやむを得ず屈したのであった。

天の御三体の大神様が君系であるのに対し、国常立尊は臣系である。しかしながら、地上神界においては、天の御三体の大神様といえども国常立尊が生みたもうたのであり、親神であるのだが、混乱を収めるためにやむを得ず、大神様も尊に退去を命じたのであった。しかしながらこのとき、天の大神様たちは、尊に後日の再起を以心伝心的に伝えて、天にご帰還された。

その後盤古大神一派と大自在天一派は激しく争い、ついに盤古大神派が勝って幽政の全権を握ることとなった。

地上神界の主宰神がご引退され、地上の主宰であった須佐之男命もまた、神々に追われて自転倒嶋に至り、世界のはしばしに流離うこととなった。しかし須佐之男命は現界で八岐大蛇を平らげたように神界においても、すべての悪神を掃討して地上を天下泰平に治め、地上の主宰の大神に戻るというのである。

これから国常立尊に随従する神々のご活動を述べ、盤古大神派や大自在天派の暴動ぶりを、神界で目撃したように述べていく。

太陰霊界:伊邪那美命の主宰、現界の太陰界:月夜見之命の主宰。

大地の霊界:大国常立命の主宰、大海原:須佐之男命の主宰。

しかしながら、太陽界と大地球界(大地の霊界、地上霊界)は、鏡を合わせたように、混乱紛糾の状態となった。太陰の世界のみは、現幽いずれも平和に治まっている。

後に稚姫君命は、天稚彦とともに天界に神政を司ろうとしたが、付き従っていた邪神たちに誤られて天地経綸の仕組みを損じることとなり、ついに国常立命とともに地底に潜まざるを得ない事になったのである。

この物語は後に詳述する。

さて、大国常立命はまず、混乱を収めて邪悪分子を一掃するために、幽政を敷こうとされた。坤金神を内助の役とし、大八洲彦命を天使長兼宰相とした。非常に厳格な規則に基づき、天の律法を制定した。これにより数百年は立派に神政が治まっていた。

しかし次第にご神政に反抗する神々が現れたため、大八洲彦命は宥和的な政で世を治めようとした。このとき霊界はほとんど四分五裂の勢いとなった。

一方には盤古大神(塩長彦)を擁立する一派、他方には大自在天大国彦を推す一派が、地の高天原を占領しようと画策するに至っていた。

国常立尊は天の御三体の大神様、天照大御神、伊邪那岐尊、伊邪那美尊にご降臨を願って助けを求めたが、盤古大神、大自在天それぞれを擁立する勢力の勢いははなはだしく、御三体の大神様でも言向け和すことができなかった。

そこで天の御三体の大神様は国常立尊に退去を命じた。

国常立尊は自ら髪を抜き、手を切り取り骨を絶ち、筋を千切って残酷な処刑を甘んじて受け、尊の退陣を要求する神々にやむを得ず屈したのであった。

天の御三体の大神様が君系であるのに対し、国常立尊は臣系である。しかしながら、地上神界においては、天の御三体の大神様といえども国常立尊が生みたもうたのであり、親神であるのだが、混乱を収めるためにやむを得ず、大神様も尊に退去を命じたのであった。しかしながらこのとき、天の大神様たちは、尊に後日の再起を以心伝心的に伝えて、天にご帰還された。

その後盤古大神一派と大自在天一派は激しく争い、ついに盤古大神派が勝って幽政の全権を握ることとなった。

地上神界の主宰神がご引退され、地上の主宰であった須佐之男命もまた、神々に追われて自転倒嶋に至り、世界のはしばしに流離うこととなった。しかし須佐之男命は現界で八岐大蛇を平らげたように神界においても、すべての悪神を掃討して地上を天下泰平に治め、地上の主宰の大神に戻るというのである。

これから国常立尊に随従する神々のご活動を述べ、盤古大神派や大自在天派の暴動ぶりを、神界で目撃したように述べていく。

Copyright (C) 2002-2017 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.

お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。