聖書における神の臨在場所

ヤハウエはどこにいるのか?(P577)

『聖書』自体は、当初から、特に、ヤハウエとマルドウクの同一性を強く否定している。バビロンのことを述べている章の中でも、ヤハウエは、バビロニアの神々に対して、より偉大で、より強く、至高の立場であったと、述べられているだけでなく、バビロニアの神々を名指ししながら、彼らの滅亡をはっきりと預言しているのだ。

『イザヤ書』(第46章1節)や『エレミヤ書』(第50章2節)も、マルドウク(バビロニアの別名はベル)と彼の息子ナブは、没落し、「審判の日」にヤハウエの前で破滅すると預言している。 これらの預言の言葉は、この二人のバビロニアの神々を、ヤハウエの競争相手であり、敵であるとしている。

彼らの像は獣や家畜に負わされ

お前たちの担いでいたものは重荷となって

疲れた動物に負わされる。

旗を掲げて布告せよ。

隠すことなく言え。

バビロンは陥落し、ベルは辱められた。

マルドウクは砕かれ、その像は辱められ

偶像は砕かれた。

『イザヤ書』(第46章1節)や『エレミヤ書』(第50章2節)も、マルドウク(バビロニアの別名はベル)と彼の息子ナブは、没落し、「審判の日」にヤハウエの前で破滅すると預言している。 これらの預言の言葉は、この二人のバビロニアの神々を、ヤハウエの競争相手であり、敵であるとしている。

『イザヤ書』(第46章1節)

ベルはかがみ込み、ネボは倒れ伏す。彼らの像は獣や家畜に負わされ

お前たちの担いでいたものは重荷となって

疲れた動物に負わされる。

『エレミヤ書』(第50章2節)

告げ知らせよ、諸国民に。布告せよ。旗を掲げて布告せよ。

隠すことなく言え。

バビロンは陥落し、ベルは辱められた。

マルドウクは砕かれ、その像は辱められ

偶像は砕かれた。

『12番惑星』ヤハウエはどこにいるのか(P579-581)?

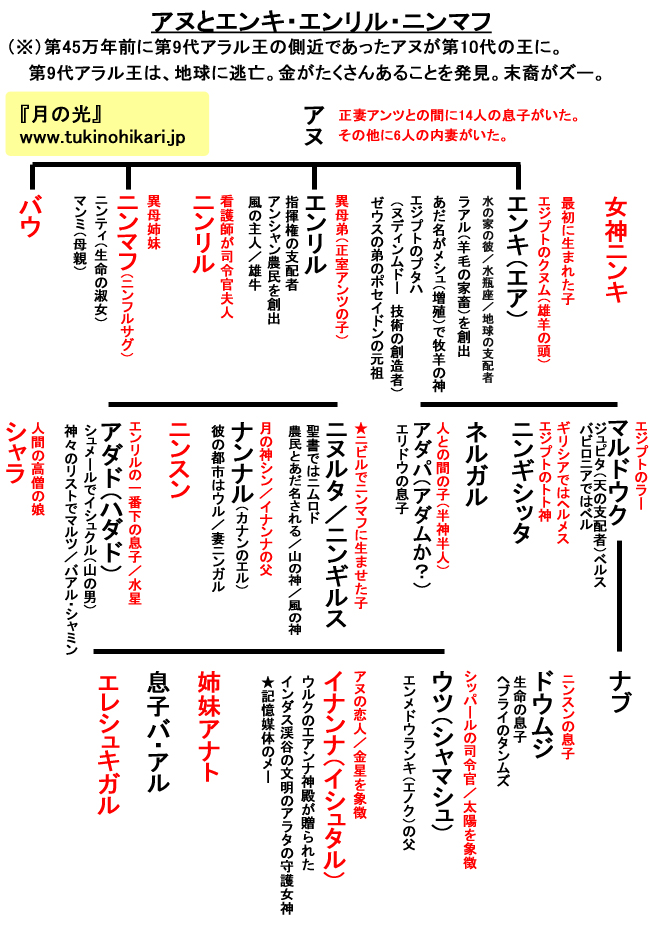

一方、アヌは、数回、地球を訪れてはいたが、惑星ニビルに住んでいた。神としての住居は天にあったし、アヌも「見えざる神」だった。数えきれないほどの神々の姿が、円筒印章や、彫像、小像、彫刻、壁画から、お守りの上まで描かれているが、アヌの姿は一度も描かれていない。

この点、ヤハウエもまた、「天」に住んでいる、見えざる、描かれざるの神だったので、必然的に、次のような疑問が湧いてくる。ヤハウエの住まいはどこなのか?ヤハウエとアヌの間に多くの共通点があることから、もしかして、ヤハウエもまた、ニビルの上に住んでいたのではないか?こうした点と、ヤハウエが見えない点についての疑問をもったのは、我々が初めてではない。

ほぼ2000年も前に、一人の異教徒が、ユダヤの学者、ラビのガムリエルを皮肉っぽく、質問攻めにしていたのである。

そしてまた、それに対する答えが、何とも驚くべきものだった。この、やり取りの記録が、S・M・レーマンの『聖書注釈の世界』の中で、次のように紹介されている。

さて、ここで注意深く、ラビのガムリエル先生の答えを考えてみよう。先生は、ユダヤの伝説を例に挙げ、

「神がおられるところは、3500年もの旅を必要とする遠いところだ」

と答えている。

ニビルが、太陽のまわりを1周するのにかかる、3600年に、何と近い数字だろうか?

アヌのニビルの住居について記述し、特定しているような古文書の引用文、そしてアッシリアの絵画などから、その大体の様子を間接的にしることができる。アヌの住居は、王宮のように両側に塔を配した宮殿だった。2人の神々(たとえば、ニンギシッダとドウジム)が、その門を守っていた。そして、アヌは、この宮殿の中の王座についていた。 エンリルやエンキがニビルに戻った時や、アヌ自身が地球に訪れた場合、守護の神々は、天の紋章を掲げて、王座の両側を固めていた。

一方、『聖書』でも、ヤハウエは王座につき、天使たちを両側に立たせていると記述されている。エゼキエルは、主の姿が琥珀色の金銀の合金のようにきらめき、「空飛ぶ乗り物」の中の王座に着いているのが見えたと述べているが、『聖書』の詩篇は、「ヤハウエの王座は、天にあった」と主張している(第11章4節)。そして、多くの預言者たちも、多くの預言者たちも、ヤハウエが天界の王座に着いている姿を見たと述べている。そして、多くの預言者たちも、ヤハウエが天界の王座に着いている姿を見たと述べている。エリヤと同時代の預言者ミカヤは、他の預言を求めに来たユダヤの王に、こう語っている。

わたしは、主がその王座に座り

天の万軍が、そのかたわらに

左右に立っているのをみた

(列王記上第225章19節)

預言者イザヤは、「ウジヤ王が死んだ年に」彼が見たという、ある幻影について述べている(イザヤ書第6章)。その情景の中で、彼は、主がその王座に座り、天使たちを従えているのを見たという。

私は、主が、高くあげられた王座に座り

その衣のすそが、神殿の広間に広がっているのを見た

その上に、セラピス(牛神)が立ち

おのおの、六つの翼をもっていた

その翼の二つで、顔を覆い

二つで、足を覆い

二つで、飛び回っていた

そして、お互いに呼び交わして、こう言った

聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主よ

(イザヤ書第6章)

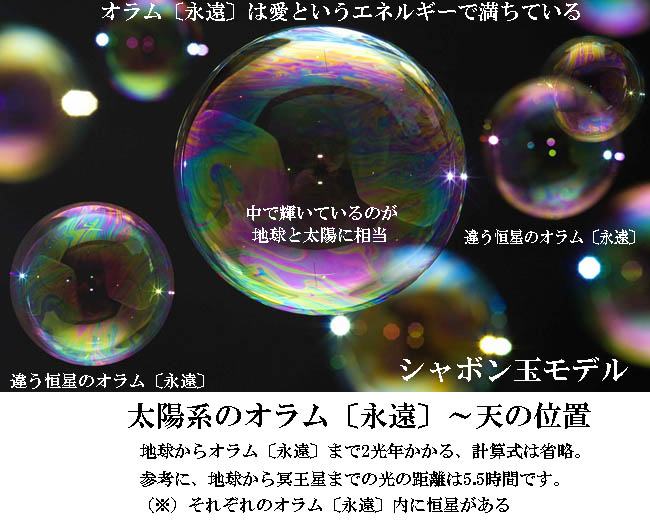

『聖書』は、ヤハウエの王座について、さらに言及している。その中で、実際に王座のある場所は、オラム(Olam)というところだと明記されている。

「あなたの王座は、とこしえにあり、あなたはオラムから来られた」

(詩篇第93章2節)

と記されている。

「わが主よ、あなたはオラムで王座に就かれ、代々、絶えることがない」

(哀歌第5章19節)

と述べられている。

ところで、この手の句節の、こういう訳し方は、今まではなかったものだ。従来は、たとえば、ジェームズ王版では、詩篇から引用された句節を次のように訳していた。

「あなたの王座は、古よりあり、あなたは、”永遠に”おられます」と。

そして、哀歌の書の言葉は、

「わが主よ、あなたは、『とこしえに』統べ、あなたの御位は、代々に絶えることがない」

と、訳されている。

現代の翻訳でも、同様に、オラム(Olam)を「いつまでも続く」とか「永遠に」(新アメリカ版聖書)としたり、「永遠」や「永劫」(新イギリス版聖書)と表現しており、このオラムという言葉を、形容詞扱いにするか、名詞扱いにするか、迷っているような状態である。しかしながら、ユダヤ出版協会の最新訳では、オラムをはっきり名詞と見なし、「永遠」という抽象名詞を正式なものとして採用し、一見落着を見た。

ヘブライの『聖書』は、その用語の定義に厳しいが、「いつまでも続く永遠」の状態を表す用語にも、何種類かの言葉がある。

その一つは、ネッツアー(Netzah)で、「主よ、いつまでなのですか。とこしえに(ネッツアー)、お隠れになるのですか?」のように使われている(詩篇第89章47節)。

その二つ目は、より的確に「永劫」を意味するアド(Ad)で、通常、「永遠の」と訳されるが、「わたしは、彼の家系を、永遠の(Ad)ものにする」

というように使われる(詩篇第89章30節)。

そして、三つ目の用語については、新たに例を挙げるまでもない。オラム(Olam)である。

このオラムという言葉は、しばしば、形容詞のアドと一緒に使われて、永続する状態を示すが、「オラム」自体は、形容詞ではなく名詞である。そして、本来、「見えなくなる、神秘的に隠された」を意味する語源から派生した言葉である。

多くの『聖書』の言葉に表れる「オラム」は、抽象的概念ではなく、物理的な現実の場所を示しているように思われる。

「あなたは、オラムより来る」

と詩篇に述べられている。

つまり、神は、隠された場所(オラム)からくるという意味で、それで、神は見えなかったのだ。

確かにオラムは、物理的に存在していた場所に違いない。

申命記(第33章15節)と預言者ハバクの書(第3章6節)には、「オラムの丘」のことが述べられている。

また、イザヤ書(第33章14節)は、「オラムの熱源」について語り、エレミヤ書(第6章16節)は「オラムの沿道」について紹介し、さらに「オラムの小道」のことも触れ(第18章第15節)、そして、ヤハウエを「オラムの王」と呼んでいる。

詩篇も、ヤハウエを、同じように呼んでいる。

詩篇は、アヌの宮殿の門(シュメールの古文書にある)と、天の門(古代エジプトの古文書にある)を回想した記述のなかで、なんと「オラムの門」についても述べているのだ。この「オラムの門」は、主ヤハウエが、彼の天の船、カボドに乗って帰ってきた時に、その門を開いて、歓迎する習わしになっていたという(詩篇第24章7-10節)。

頭をあげよ、オラムの門よ開け

カボドの王が入れるように

そのガボドの王は誰か

強く雄々しく、勇壮な戦士、ヤハウエである

頭をあげよ、オラムの門よ開け

カボドの王が入るだろう

そのカボドの王とは誰か

万軍の主ヤハウエ、彼こそカボドの王である

「主は、永遠のオラムの神である」とイザヤ書(第40章28節)は明言している。そして、「創世記」(第21章33節)にも「オラムの神、ヤハウエの名を呼んで」というアブラハムの言葉が紹介されている。ここまでくると、ヤハウエが「天のしるし」の割礼で象徴される「契約」をアブラハムとその子孫と取り交わした時に、その契約のことを「オラムの契約」と呼んでいたのも、不思議ではない。

そして、私の契約は、あなた方の身に刻まれて

永遠の、オラムの契約となるであろう

学者たちやラビたちによる『聖書』解釈の大論争の時も、現代ヘブライ語においても「オラム」には「世界」という意味もあることがわかる。 実際に、ラビのガムリエル先生が、神の居所について質問に答えた時も、その内容は、ラビの通説である

「神の居所は、地球から7つの天空で隔てられている」

との考えに基づいたものだった。

そして、それぞれの天空に異なった世界があり、一つの世界から別の世界へ行くには500年もの旅が必要だとされていた。従って、7つの世界全部を通って、地球と呼ばれる世界から神の居所のある世界に達するには、3500年の旅をしなければならない。

この数字は、すでに指摘したように、惑星ニビルの周期と思われる3600地球年に極めて近い。

そして、地球は、宇宙から到着する者にとって、7つ目の天体にあたる。

逆に、ニビルは、地球の上にいる者にとっては、ニビルが遠地点にあって見えない時、6つの天体の彼方にあるのだ。

「オラムからオラムへ」

エレミア書(第7章7節・第25章5節)

そして、オラムとニビルの関係を明らかにする動かぬ証拠が、「創世記」第6章4節の記述の中にある。それには、ニビルから地球にきたネフィリムたち(若いアヌンナキたち)は「シェム(宇宙船)の人々」であり、「オラムから来た人々」だと、はっきり、記されている。

この点、ヤハウエもまた、「天」に住んでいる、見えざる、描かれざるの神だったので、必然的に、次のような疑問が湧いてくる。ヤハウエの住まいはどこなのか?ヤハウエとアヌの間に多くの共通点があることから、もしかして、ヤハウエもまた、ニビルの上に住んでいたのではないか?こうした点と、ヤハウエが見えない点についての疑問をもったのは、我々が初めてではない。

ほぼ2000年も前に、一人の異教徒が、ユダヤの学者、ラビのガムリエルを皮肉っぽく、質問攻めにしていたのである。

そしてまた、それに対する答えが、何とも驚くべきものだった。この、やり取りの記録が、S・M・レーマンの『聖書注釈の世界』の中で、次のように紹介されている。

|

先生は、微笑しながら言った 「昔からの言い伝えでも、天と地の間を旅行するのに、3500年もかかるというのに、貴方は、ほんの小さな点を指し示せというのですか?それでは、貴方に伺いますが、貴方がいつでも一緒にいて、それなしでは、一刻も生きていられないものが、何処にあるか、はっきり教えてくださいますか?」 異教徒は、興味をそそられ、 「それは何ですか?」 と、熱心に尋ねた。 学者の先生は答えた。 「それは、神が、貴方の中にお授けになった魂です。それが、何処にあるか、はっきり、答えられますか?」 |

さて、ここで注意深く、ラビのガムリエル先生の答えを考えてみよう。先生は、ユダヤの伝説を例に挙げ、

「神がおられるところは、3500年もの旅を必要とする遠いところだ」

と答えている。

ニビルが、太陽のまわりを1周するのにかかる、3600年に、何と近い数字だろうか?

アヌのニビルの住居について記述し、特定しているような古文書の引用文、そしてアッシリアの絵画などから、その大体の様子を間接的にしることができる。アヌの住居は、王宮のように両側に塔を配した宮殿だった。2人の神々(たとえば、ニンギシッダとドウジム)が、その門を守っていた。そして、アヌは、この宮殿の中の王座についていた。 エンリルやエンキがニビルに戻った時や、アヌ自身が地球に訪れた場合、守護の神々は、天の紋章を掲げて、王座の両側を固めていた。

一方、『聖書』でも、ヤハウエは王座につき、天使たちを両側に立たせていると記述されている。エゼキエルは、主の姿が琥珀色の金銀の合金のようにきらめき、「空飛ぶ乗り物」の中の王座に着いているのが見えたと述べているが、『聖書』の詩篇は、「ヤハウエの王座は、天にあった」と主張している(第11章4節)。そして、多くの預言者たちも、多くの預言者たちも、ヤハウエが天界の王座に着いている姿を見たと述べている。そして、多くの預言者たちも、ヤハウエが天界の王座に着いている姿を見たと述べている。エリヤと同時代の預言者ミカヤは、他の預言を求めに来たユダヤの王に、こう語っている。

わたしは、主がその王座に座り

天の万軍が、そのかたわらに

左右に立っているのをみた

(列王記上第225章19節)

預言者イザヤは、「ウジヤ王が死んだ年に」彼が見たという、ある幻影について述べている(イザヤ書第6章)。その情景の中で、彼は、主がその王座に座り、天使たちを従えているのを見たという。

私は、主が、高くあげられた王座に座り

その衣のすそが、神殿の広間に広がっているのを見た

その上に、セラピス(牛神)が立ち

おのおの、六つの翼をもっていた

その翼の二つで、顔を覆い

二つで、足を覆い

二つで、飛び回っていた

そして、お互いに呼び交わして、こう言った

聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主よ

(イザヤ書第6章)

『聖書』は、ヤハウエの王座について、さらに言及している。その中で、実際に王座のある場所は、オラム(Olam)というところだと明記されている。

「あなたの王座は、とこしえにあり、あなたはオラムから来られた」

(詩篇第93章2節)

と記されている。

「わが主よ、あなたはオラムで王座に就かれ、代々、絶えることがない」

(哀歌第5章19節)

と述べられている。

ところで、この手の句節の、こういう訳し方は、今まではなかったものだ。従来は、たとえば、ジェームズ王版では、詩篇から引用された句節を次のように訳していた。

「あなたの王座は、古よりあり、あなたは、”永遠に”おられます」と。

そして、哀歌の書の言葉は、

「わが主よ、あなたは、『とこしえに』統べ、あなたの御位は、代々に絶えることがない」

と、訳されている。

現代の翻訳でも、同様に、オラム(Olam)を「いつまでも続く」とか「永遠に」(新アメリカ版聖書)としたり、「永遠」や「永劫」(新イギリス版聖書)と表現しており、このオラムという言葉を、形容詞扱いにするか、名詞扱いにするか、迷っているような状態である。しかしながら、ユダヤ出版協会の最新訳では、オラムをはっきり名詞と見なし、「永遠」という抽象名詞を正式なものとして採用し、一見落着を見た。

ヘブライの『聖書』は、その用語の定義に厳しいが、「いつまでも続く永遠」の状態を表す用語にも、何種類かの言葉がある。

その一つは、ネッツアー(Netzah)で、「主よ、いつまでなのですか。とこしえに(ネッツアー)、お隠れになるのですか?」のように使われている(詩篇第89章47節)。

その二つ目は、より的確に「永劫」を意味するアド(Ad)で、通常、「永遠の」と訳されるが、「わたしは、彼の家系を、永遠の(Ad)ものにする」

というように使われる(詩篇第89章30節)。

そして、三つ目の用語については、新たに例を挙げるまでもない。オラム(Olam)である。

このオラムという言葉は、しばしば、形容詞のアドと一緒に使われて、永続する状態を示すが、「オラム」自体は、形容詞ではなく名詞である。そして、本来、「見えなくなる、神秘的に隠された」を意味する語源から派生した言葉である。

多くの『聖書』の言葉に表れる「オラム」は、抽象的概念ではなく、物理的な現実の場所を示しているように思われる。

「あなたは、オラムより来る」

と詩篇に述べられている。

つまり、神は、隠された場所(オラム)からくるという意味で、それで、神は見えなかったのだ。

確かにオラムは、物理的に存在していた場所に違いない。

申命記(第33章15節)と預言者ハバクの書(第3章6節)には、「オラムの丘」のことが述べられている。

また、イザヤ書(第33章14節)は、「オラムの熱源」について語り、エレミヤ書(第6章16節)は「オラムの沿道」について紹介し、さらに「オラムの小道」のことも触れ(第18章第15節)、そして、ヤハウエを「オラムの王」と呼んでいる。

詩篇も、ヤハウエを、同じように呼んでいる。

詩篇は、アヌの宮殿の門(シュメールの古文書にある)と、天の門(古代エジプトの古文書にある)を回想した記述のなかで、なんと「オラムの門」についても述べているのだ。この「オラムの門」は、主ヤハウエが、彼の天の船、カボドに乗って帰ってきた時に、その門を開いて、歓迎する習わしになっていたという(詩篇第24章7-10節)。

頭をあげよ、オラムの門よ開け

カボドの王が入れるように

そのガボドの王は誰か

強く雄々しく、勇壮な戦士、ヤハウエである

頭をあげよ、オラムの門よ開け

カボドの王が入るだろう

そのカボドの王とは誰か

万軍の主ヤハウエ、彼こそカボドの王である

「主は、永遠のオラムの神である」とイザヤ書(第40章28節)は明言している。そして、「創世記」(第21章33節)にも「オラムの神、ヤハウエの名を呼んで」というアブラハムの言葉が紹介されている。ここまでくると、ヤハウエが「天のしるし」の割礼で象徴される「契約」をアブラハムとその子孫と取り交わした時に、その契約のことを「オラムの契約」と呼んでいたのも、不思議ではない。

そして、私の契約は、あなた方の身に刻まれて

永遠の、オラムの契約となるであろう

学者たちやラビたちによる『聖書』解釈の大論争の時も、現代ヘブライ語においても「オラム」には「世界」という意味もあることがわかる。 実際に、ラビのガムリエル先生が、神の居所について質問に答えた時も、その内容は、ラビの通説である

「神の居所は、地球から7つの天空で隔てられている」

との考えに基づいたものだった。

そして、それぞれの天空に異なった世界があり、一つの世界から別の世界へ行くには500年もの旅が必要だとされていた。従って、7つの世界全部を通って、地球と呼ばれる世界から神の居所のある世界に達するには、3500年の旅をしなければならない。

この数字は、すでに指摘したように、惑星ニビルの周期と思われる3600地球年に極めて近い。

そして、地球は、宇宙から到着する者にとって、7つ目の天体にあたる。

逆に、ニビルは、地球の上にいる者にとっては、ニビルが遠地点にあって見えない時、6つの天体の彼方にあるのだ。

「オラムからオラムへ」

エレミア書(第7章7節・第25章5節)

そして、オラムとニビルの関係を明らかにする動かぬ証拠が、「創世記」第6章4節の記述の中にある。それには、ニビルから地球にきたネフィリムたち(若いアヌンナキたち)は「シェム(宇宙船)の人々」であり、「オラムから来た人々」だと、はっきり、記されている。

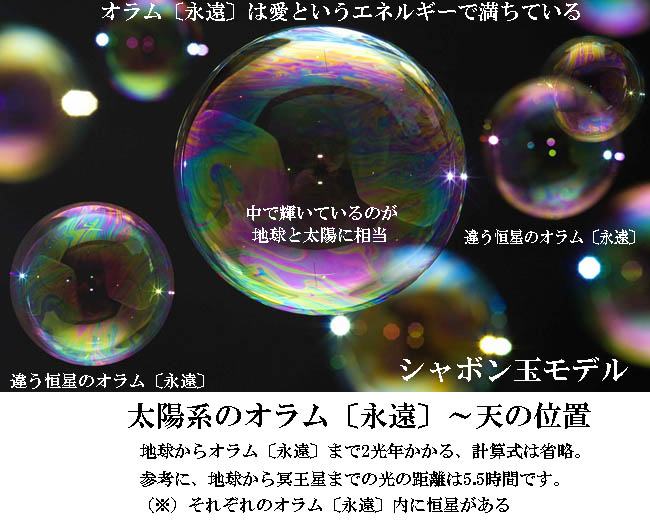

地球から3500年離れた場所にオラムがある

◆ オラムのある場所。

地球からオラムまでの距離は、3500年と言われている。

だから、公転軌道の長さ×3500年=2×地球と太陽の距離×π×3500年

=942,000,000 km(9億4,200万キロ)×3500年=32,970億キロ。

光は1時間に1億800万km進む。

地球からオラムまでの距離は光の速さで756日、約2年だ。

往復に約4年かかる。

これまでは、4年前の願いがかなえられたのである。

最大離れていると仮定すれば、上の公転距離の半分がその距離だ。

33,912億キロ÷2=654日(光の距離)。

ニビルは太陽を中心に楕円で周回しているので、距離はもっと短縮されるだろう。

ニビルが正円で周回しているとすると、33,912億キロの円周の半径は

=5400億キロ(光の距離で5400時間=208日)

ニビルが地球から一番離れている距離は、208日から654日だ。

地球からオラムまでの距離は、3500年と言われている。

だから、公転軌道の長さ×3500年=2×地球と太陽の距離×π×3500年

=942,000,000 km(9億4,200万キロ)×3500年=32,970億キロ。

光は1時間に1億800万km進む。

地球からオラムまでの距離は光の速さで756日、約2年だ。

往復に約4年かかる。

これまでは、4年前の願いがかなえられたのである。

◆対して、ニビルまでの直線距離。

地球の公転距離で3600年の円周は3600×9.42億キロ=33,912億キロ。最大離れていると仮定すれば、上の公転距離の半分がその距離だ。

33,912億キロ÷2=654日(光の距離)。

ニビルは太陽を中心に楕円で周回しているので、距離はもっと短縮されるだろう。

ニビルが正円で周回しているとすると、33,912億キロの円周の半径は

=5400億キロ(光の距離で5400時間=208日)

ニビルが地球から一番離れている距離は、208日から654日だ。

Copyright (C) 2002-2017 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.

お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。